Physiker entwickeln neuartige Lichtquelle

Archivmeldung vom 23.01.2012

Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung am 23.01.2012 wiedergibt. Eventuelle in der Zwischenzeit veränderte Sachverhalte bleiben daher unberücksichtigt.

Freigeschaltet durch Manuel Schmidt

Winzige Bauelemente, die einzelne Lichtteilchen abgeben können, sind für verschiedene technische Neuerungen wichtig. Bei der Herstellung solcher Strukturen ist Physikern von den Universitäten Würzburg, Stuttgart und Ulm ein entscheidender Fortschritt gelungen.

Warum strebt die Forschung nach Lichtquellen, die einzelne Lichtteilchen abgeben können? „Solche Quellen sind eine Grundvoraussetzung für neue Technologien zur Datenverschlüsselung“, erklärt Professor Jens Pflaum vom Physikalischen Institut der Uni Würzburg. Entsprechend ausgestattete Bauteile würden es möglich machen, dass sich Daten bei ihrer Übertragung nicht mehr unbemerkt „fischen“ lassen. Zum Beispiel könnten dadurch Online-Bezahlsysteme noch sicherer werden – weil eine Manipulation sofort auffiele und schnelle Gegenmaßnahmen möglich wären. Mit herkömmlichen Lichtquellen wie Lasern sei das nicht zu erreichen, denn sie geben stets sehr große Mengen von identischen Lichtteilchen oder Photonen ab, wie es in der Fachsprache der Physiker heißt.

Vorteile der neuartigen Lichtquelle

Eine innovatives Bauelement, das einzelne Photonen ausschickt, stellen Pflaum und seine Kooperationspartner aus Stuttgart und Ulm jetzt in der Top-Zeitschrift „Nature Communications“ vor. Die neuartige Lichtquelle hat gleich mehrere Vorteile: Sie besteht aus Standardmaterialien für organische Leuchtdioden, ist relativ einfach herzustellen und lässt sich elektrisch betreiben. Das Wichtigste: Sie funktioniert bei Raumtemperatur. Denn vergleichbare optische Bauelemente aus Halbleitermaterialien, wie etwa aus Galliumarsenid, können bislang nur bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt betrieben werden.

Einzelne Farbmoleküle in einer Matrix

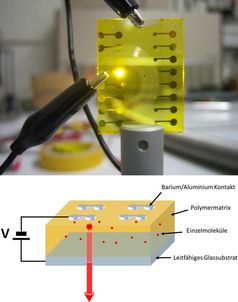

Wie das neue Bauteil konstruiert ist? „Im Prinzip ähnlich wie der Pixel eines Displays, das jeder von seinem Handy kennt“, erklärt Pflaum: Auf ein Trägermaterial – in diesem Fall ein Glasplättchen – wird eine elektrisch leitfähige Schicht aufgebracht. Darauf kommt eine Matrix aus organischem Kunststoff, in die einzelne Moleküle eines Farbstoffs eingebettet sind. Auf der Matrix wiederum werden elektrische Kontakte angebracht. Schließt man diese an eine Batterie an, fließt Strom zu den Farbstoffmolekülen und regt diese dazu an, beständig einzelne Lichtteilchen abzufeuern. Das haben die Physiker mit Photonenkorrelationsmessungen nachgewiesen.

Drei entscheidende Kniffe angewendet

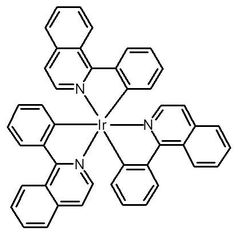

Für diesen Fortschritt waren drei Kniffe entscheidend. Nummer eins: „Wir haben die richtigen Farbstoffmoleküle gewählt“, sagt Maximilian Nothaft von der Universität Stuttgart. Es handelt sich dabei um chemische Strukturen, bei denen jeweils drei organische Komplexe um ein Iridium-Atom gruppiert sind.

Kniff Nummer zwei: Die Physiker haben für die richtige Verteilung der Farbstoffmoleküle in der Matrix gesorgt. Lägen die Moleküle zu eng beieinander, würden sie sich gegenseitig beeinflussen und keine einzelnen unabhängigen Photonen abgeben.

Kniff Nummer drei: „Wir haben die Grenzfläche zwischen den elektrischen Kontakten und der Matrix gut gestaltet“, erklärt Professor Jörg Wrachtrup von der Universität Stuttgart. Das sei wichtig, damit die erforderlichen Elektronen, die Träger der elektrischen Ladung, überhaupt in die Polymermatrix injiziert werden können. In diesem Fall hatten die Wissenschaftler mit einem Kontakt aus einer Doppelschicht Aluminium und Barium Erfolg.

Blick in die Zukunft

Was die Physiker als nächstes planen? „Wir werden versuchen, die Matrix mit den Farbmolekülen und den elektrischen Kontakten auf verschiedene Trägermaterialien aufzubringen, um dadurch auch flexible Unterlagen wie etwa Folien einsetzen zu können“, so Professor Pflaum. Gelingen dürfte das mit einer Apparatur, die ähnlich wie ein Tintenstrahldrucker arbeitet und die seit Jahren standardmäßig in den Labors zum Einsatz kommt. Ein Vorteil dabei: Die Lichtquellen könnten noch besser auf einer Oberfläche positioniert werden.

Quelle: Julius-Maximilians-Universität Würzburg (idw)