Immer mehr Rentner, immer weniger Erwerbsfähige

Archivmeldung vom 27.07.2011

Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung am 27.07.2011 wiedergibt. Eventuelle in der Zwischenzeit veränderte Sachverhalte bleiben daher unberücksichtigt.

Freigeschaltet durch Manuel Schmidt

Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung nimmt in Ausgabe 121 des Newsletters "Demos" die demografische Entwicklung in der EU und die Rentensysteme unter die Lupe. Fazit: Die Rentensysteme müssen auf die demografische Entwicklung in Europa reagieren. Frühverrentung ist ein Auslaufmodell, länger zu arbeiten, lohnt sich nicht überall, Frauen sind immer noch gegenüber Männern benachteiligt.

Kindermangel und eine steigende Lebenserwartung lassen die europäischen Gesellschaften altern. Im Schnitt bekommt eine EU-Bürgerin 1,6 Kinder, nötig für eine demografisch stabile Gesellschaft wären etwas über zwei Kinder. Außerdem werden die Europäer immer älter. In den letzten 50 Jahren stieg ihre Lebenserwartung um fünf Jahre, bis 2060 werden noch mal sieben hinzukommen.

Die größte Herausforderung für die europäischen Rentensysteme besteht darin, ein angemessenes Rentenniveau zu erreichen oder zu halten und zugleich nicht die zukünftigen Erwerbstätigen zu stark zu belasten. Letzteres kann nur gelingen, wenn in Zukunft mehr Menschen länger berufstätig sind. Dazu müssen sich vor allem die Beschäftigungsquoten bei Frauen und älteren Erwerbsfähigen erhöhen. Stehen heute noch jedem Rentner vier Erwerbstätige gegenüber, werden es 2060 nur noch zwei sein.

Gegenwärtig steigen die Berufstätigen in den meisten europäischen Ländern aus ihrem Beruf aus, bevor sie das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht haben, oft sogar einige Jahre früher. Dabei bestehen große Unterschiede zwischen den Ländern und den Geschlechtern. Laut Gesetz müssen beispielsweise sowohl die Männer in Luxemburg als auch in Portugal bis zu ihrem 65. Lebensjahr arbeiten. Tatsächlich verlassen die Luxemburger jedoch schon zehn Jahre vor den Portugiesen den Arbeitsmarkt. Die Slowakinnen beenden ihre Karriere acht Jahre vor den Norwegerinnen - obwohl in beiden Ländern noch ein paar Jahre mehr im Job vorgesehen sind.

Ob es sich lohnt, länger zu arbeiten oder eher nicht, hängt von den nationalen Rentensystemen ab. In Dänemark und Luxemburg erreichen Erwerbstätige schon früh einen hohen Rentenanspruch, eine längere Berufstätigkeit ändert die Höhe der Rente dagegen nur geringfügig. Die wenigsten werden sich in diesen Ländern dafür entscheiden, bis zu ihrem 67. Lebensjahr weiter zu arbeiten. In Tschechien, Schweden und Portugal hingegen können Berufstätige ihren Rentenanspruch deutlich aufbessern, wenn sie ihren Ruhestand um zwei Jahre hinausschieben.

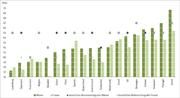

Die Frauenerwerbsquote ist in den europäischen Ländern immer noch sehr unterschiedlich. Während die Erwerbsquote von Männern und Frauen in den skandinavischen und baltischen Ländern fast ausgeglichen ist, arbeiten in Südeuropa deutlich weniger Frauen als Männer. Dass Frauen arbeiten und in die Rentensysteme einzahlen ist aber nicht nur für die Nachhaltigkeit der Alterssicherung insgesamt von entscheidender Bedeutung, sondern verringert auch ihr individuelles Risiko der Altersarmut. In den meisten europäischen Ländern unterbrechen Frauen immer noch häufiger als Männer ihre Berufstätigkeit, um gemeinsame Kinder zu betreuen. Auch verdienen Frauen oft weniger und sind seltener vollzeitbeschäftigt. All das spiegelt sich später in der Höhe ihrer Rente wider.

Auch wenn die Beschäftigungsquote von älteren Erwerbsfähigen in den letzen Jahren gestiegen ist, liegt sie dennoch weiterhin unter den Werten von vor einigen Jahrzehnten. Das europäische Ziel einer Beschäftigungsquote von 50 Prozent ist ebenfalls noch nicht erreicht worden. Dass durchaus noch höhere Werte möglich sind, zeigen Norwegen und Schweden, wo etwa 70 Prozent der 55- bis 64-Jährigen berufstätig sind. Übertroffen werden diese beiden Länder noch von Island, hier stehen sich fast 80 Prozent dieser Altersgruppe noch im Arbeitsleben.

Quelle: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung