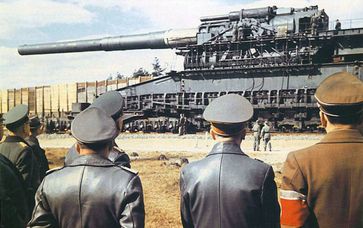

Die Dora-Kanone von Krupp

Archivmeldung vom 04.02.2020

Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung am 04.02.2020 wiedergibt. Eventuelle in der Zwischenzeit veränderte Sachverhalte bleiben daher unberücksichtigt.

Freigeschaltet durch Thorsten Schmitt

Von Fotograf Walter Frentz - Unbekannt, but widely published at the time (in Signal) and since, Gemeinfrei, Link

War das Ding erstmal an der Front, musste gegraben, befestigt und gebaut werden, bevor man damit überhaupt schießen konnte. Der ganze Aufwand für 14 Schuss pro Tag, höchstens! Es war auf der Krim im Einsatz und vor Leningrad, aber gebracht hat es nicht viel – eigentlich gar nichts: Das Dora-Geschütz der Wehrmacht, schreibt das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es auf deren deutschen Webseite: „„Kanonenkönig“ Alfred Krupp hatte schon im Ersten Weltkrieg durch Größe geglänzt. 1914 hatte die Waffenschmiede die legendäre „Dicke Berta“ im Kaliber 420 Millimeter gebaut. Die Großhaubitze war rührig und deshalb auf der anderen Seite der Westfront als Bunker- und Befestigungsbrecher gefürchtet. Gut zwei Jahrzehnte später wollte Deutschland mit seiner Wehrmacht was Größeres haben: Die Gegner waren inzwischen stärker gepanzert, schreibt das Portal „Popular Mechanics“ (PM).

Hitler beauftragte Krupp 1936 mit dem Bau einer Superkanone für Reichweiten von 35 bis 45 Kilometern. Aus dieser Distanz musste das Geschütz eine Ein-Meter-Panzerung und eine Sieben-Meter-Betonwand unter einer 30 Meter dicken Erdschicht durchschlagen können. Das dürfte reichen für die Festungen entlang der französischen und belgischen Grenze, so das Kalkül der Wehrmachtsstrategen.

„Zu Befehl“: Nach nur einem Jahr waren die Krupp-Ingenieure mit dem Vorhaben fertig. Drei Geschützprototypen hatte die Waffenfirma dem Führer vorgestellt, im Kaliber 800, 850 und 1000 Millimeter. Hitler gefiel das erste.

Unglaubliche 10.000.000 Reichsmark erhielt Krupp für die Produktion der „Wunderwaffe“. Für dieses Geld hätte man genauso gut 250 Haubitzen im Großkaliber 149 Millimeter herstellen können. Aber was ist schon Geld, wenn es um Reichsgröße geht? Mit der Größe klappte es später nicht so wie gedacht, aber das ist eine andere Geschichte.

Im Sommer 1941 erfolgte der Rollout. In der Heeresversuchsanstalt Hillersleben wurde die „Dora“ der Reichs- und Wehrmachtsführung präsentiert. Ein 1350-Tonnen-Geschütz auf Stahlrädern und Schienen.

So schwer war die Kanone, dass sie vermittels vierer zehnachsiger Fahrgestelle auf einem Doppelgleis bewegt werden musste. Hoch wie eine Mietskaserne – 47 Meter lang, davon 32,5 Meter allein das Rohr. Gezielter Beschuss war mit der „Dora“ auf 39 Kilometer möglich, die Höchstreichweite betrug zehn Kilometer mehr. Die Feldmarschälle waren begeistert, doch dann lief alles nicht nach Plan.

Als die „Dora“ und der baugleiche „Schwere Gustav“ endlich fertig waren, gab es für Kanonen dieser Größenordnung in Europa keine Ziele mehr. Erst schickte man die „Dora“ zum Beschuss des britischen Hafens Gibraltar, dann – 1942 – verlegte man das Geschütz auf die Krim, zur Erstürmung der Stadt Sewastopol.

Um auf die Krim-Stadt optimal einwirken zu können, musste die Kanone am besten auf 25 Kilometer Zielentfernung aufgestellt werden. Da ging die Hektik los: Erst hoben Kriegshäftlinge Schutzgräben aus, 200 Meter breit und zehn Meter tief. Dann verlegte man Schienenwege an den Einsatzort. Einen Monat lang schließlich fuhren fünf Bahnzüge die Kanonenteile, einen 300 Tonnen schweren Montagekran, die Munition und das Bedienpersonal an die Einsatzstelle heran. Die Deutschen hatten es eilig, schreibt „PM“: Gearbeitet wurde rund um die Uhr.

Immensen Aufwand betrieb die Wehrmacht auch, um das Ganze geheim zu halten: Flugzeuge patrouillierten über der „Dora“ Tag und Nacht, ein 400 Mann starker Fla-Verband stellte den Luftschutz sicher. Am Boden wachten 300 Soldaten und ein Feldjägerkommando über die Sicherheit. Insgesamt waren 4000 Menschen am Aufbau der Kanone beteiligt, schreibt „PM“ – die Mitarbeiter*innen beim Postamt und im Puff inklusive.

Man könnte es vielleicht nachvollziehen, hätte die gigantische Mühe etwas gebracht. Aber: Das Nachladen der „Dora“ mit den Sieben-Tonnen-Geschossen dauerte knapp eine Stunde, möglich waren maximal 14 Schuss pro Tag! Alles in allem setzte die Superkanone 48 Schüsse ab, nur zehn Geschosse schlugen in weniger als 100 Metern Entfernung vom Ziel ein.

Einige Festungsanlagen an der Küste und ein unterirdischer Bunker – das war die Leistungsbilanz der „Dora“ auf der Krim, schreibt das Portal: ein statistisch betrachtet vernachlässigbares Ergebnis, bedenkt man die mögliche Feuerkraft dieser Waffe. Nach dem Krim-Flop kam die „Dora“ zur Reparatur nach Essen, wonach es weiterging – nach Leningrad. Dort stand das Geschütz von 1942 bis 1943 tatenlos herum.

Nach dem Kriegsende fanden die Alliierten Teile der „Dora“ und des „Schweren Gustavs“ irgendwo in Bayern auf. Die Nazis hatten dafür gesorgt, dass niemand die Kanonen erbeuten konnte. Auch dies eine überflüssige Mühe: Als Schrott wären die hohlen Geschütze endlich mal nützlich geworden."

Quelle: Sputnik (Deutschland)