Wie sieht es auf dem Merkur aus?

Archivmeldung vom 23.12.2014

Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung am 23.12.2014 wiedergibt. Eventuelle in der Zwischenzeit veränderte Sachverhalte bleiben daher unberücksichtigt.

Freigeschaltet durch Manuel Schmidt

Lizenz: Public domain

Die Originaldatei ist hier zu finden.

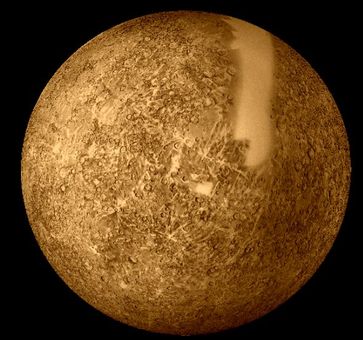

Merkur ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem und zieht seine Bahnen ganz dicht an der Sonne. Bislang wusste man wenig über die Bedingungen auf dem Merkur. Von der Erde ist der Planet schwer zu sehen, weil ihn das helle Sonnenlicht überstrahlt. Gesteinsproben, die durch Meteoriteneinschläge auf der Erde landen – wie zum Beispiel vom Mars –, gibt es vom Merkur nicht.

Merkur ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem und zieht seine Bahnen ganz dicht an der Sonne. Bislang wusste man wenig über die Bedingungen auf dem Merkur. Von der Erde ist der Planet schwer zu sehen, weil ihn das helle Sonnenlicht überstrahlt. Gesteinsproben, die durch Meteoriteneinschläge auf der Erde landen – wie zum Beispiel vom Mars –, gibt es vom Merkur nicht. Seit 2011 ändert sich diese Situation, weil die NASA-Raumsonde MESSENGER seitdem den Merkur umkreist, Bilder und Daten liefert. Die Daten bieten Wissenschaftlern die Möglichkeit für ganz neue Ansätze zur Erforschung des Planeten. Die MESSENGER-Sonde des Discovery-Programms ist die erste Raumsonde, die den Merkur komplett umkreist. Geologen der Leibniz Universität Hannover stellen nun in einzigartigen Experimenten die Bedingungen auf dem Merkur im Labor nach und nutzen dafür die MESSENGER-Daten.

Der Schwerpunkt des Teams um Dr. Olivier Namur unter der Leitung von Prof. Francois Holtz vom Institut für Mineralogie liegt in der Erforschung der Kruste des Planeten Merkur. Durch die Daten, die MESSENGER liefert, weiß man, dass es hohe Schwefelkonzentrationen an der Oberfläche gibt. Das kann die Sonde mithilfe von Röntgenstrahlen auf dem Planeten erfassen. Jedes Material produziert charakteristische Strahlung, so dass die Menge der vorhandenen Materialien sehr genau festgestellt werden kann. Über die Bedingungen in der Tiefe weiß man allerdings nicht viel. Welche Temperatur und welcher Druck herrschen im Inneren des Planeten, um solche Mengen an Schwefel an der Oberfläche zu erzeugen?

Hier setzen die hannoverschen Wissenschaftler an. Sie stellen im Labor mögliche Druck- und Temperaturbedingungen nach und testen, ob unter diesen Umständen die charakteristischen Merkur-Materialien erzeugt werden können. „In Hannover sind die Laborbedingungen dafür einzigartig“, sagt Dr. Namur. „Wir können einen Druck von bis zu 7000 Bar und Temperaturen von bis zu 1600 Grad Celsius herstellen.“ Ein Fokus der Geologen liegt dabei auf der Frage, warum es in der Kruste des Merkur so große Mengen an Schwefel gibt, aber offenbar so gut wie kein Eisen. „Auf der Erde ist Eisen notwendig, um Schwefel zu binden, da dieser meist als Eisensulfid vorliegt“, sagt Dr. Namur. Dies scheine unter Merkur-Bedingungen anders zu sein. „Die spannende Frage ist, wie es zu so hohen Schwefelkonzentrationen auf dem Merkur kommt, obwohl dort kaum Eisen vorliegt“, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter André Stechern. Die Geologen erhoffen sich von den Labor-Untersuchungen neue Erkenntnisse.

Auch der Sauerstoffgehalt in der Kruste des Merkur interessiert die Wissenschaftler, da man ihn nicht direkt messen kann. Auf der Erde gibt es viel Sauerstoff und wenig Schwefel, auf dem Merkur ist die Situation offenbar umgekehrt. Um den Sauerstoffgehalt genau zu ermitteln, können auch hier die Labor-Experimente aufschlussreich sein. Das Ziel der Geologen ist, die Kruste des Merkur im Labor quasi „nachzubauen“.

Das Projekt unter der Federführung von Dr. Olivier Namur wird durch ein Alexander von Humboldt-Stipendium und anschließend durch ein Marie-Curie-Stipendium der EU-Kommission finanziert. Dadurch kann der Belgier noch für etwa zwei Jahre in Hannover an dem Merkur-Projekt weiterarbeiten. Das so genannte Intra-European-Fellowship (IEF) des Marie-Curie-Stipendienprogramms ermöglicht Nachwuchswissenschaftlern, für ein bis zwei Jahre in einem anderen EU-Land oder assoziierten Staat zu forschen.

Quelle: Leibniz Universität Hannover (idw)